日本のジュエリー②~明治・大正時代の指輪のデザイン~

皆様、こんにちは!ヤマトヤ本部の青嶋 純佳です。

指輪が日本にもたらされたのは幕末時代。明治時代に入って、皇族や華族たちの洋装化に伴い本格的なジュエリーが日本にやってきます。

そのとき、ジュエリーの制作を手がけたのは江戸時代に刀に彫金を施す装剣金工たちでした。刀を持たないことが法律で決まってしまい、装剣金工たちは職を失いますが、一部の装剣金工たちはジュエリ―制作に新時代の活路を見い出します。

そのおかげで、明治・大正時代、そして昭和初期(戦前)までは、高い彫金技術と日本独自の美意識に支えられたジュエリーが、確かな存在感を放っていました。

明治時代初期には太く力強かった指輪のデザインは、明治30年をすぎると明らかに変化し、繊細で日本人好みのデザインになったり、アール・ヌーヴォ―の影響を受けて曲線を取り入れた指輪が多くなります。

また、大正時代になってからはさらに日本人好みのデザインになるよう工夫が施されました。

この頃は各種の宝石が出回り始めます。それにともない、石留めの方法も様々な方法が考案・開発されました。

「桜形」「梅形」「菊形」など花をモチーフにした気品ある縦詰めや、「松竹梅爪留」、「波千鳥爪留」のように、かわいらしい意匠が登場したのも太守時代のジュエリーの特徴です。

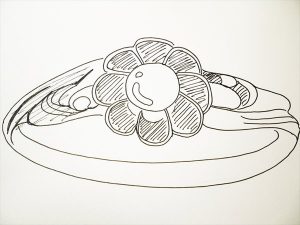

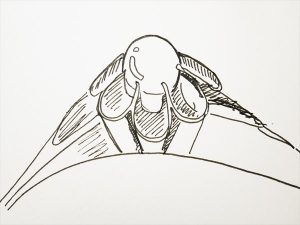

ここでは「菊形」の石留め方法をイラストにてお届けします。※「菊爪」とも呼びます。当時はこの石留方法で真珠やダイヤモンドを留めていました。

「菊形」(※「菊爪」とも呼びます)

ほぼ正面から見た図と、側面(横)から見たときの図です。本当は写真でご紹介できるのが一番良いのですが、無断転載するわけにもいかず、アオシマの幼稚なイラストでお届けしておりますが、どうかお許しください。実物のジュエリーの造形は、この何千倍も何億倍も美しいものでございます!

大正時代には、オニキスや真珠の指輪が流行しますが、この嗜好性にも日本人ならではの嗜好がうかがえます。特にオニキスはダイヤモンドや真珠と組み合わせて、指輪や帯留めに用いられました。この流行は昭和初期まで続いたそうです。

大正時代に入るとジュエリーの素材に社会情勢が反映されます。明治時代まではプラチナ素材が中心でしたが、大正時代には18金が中心となりました。また、大正12年ごろ、ホワイトゴールド製品が販売され始めます。これは、第一次世界大戦時にロシアで革命が起きてプラチナ生産がストップしたため、ホワイトゴールドがアメリカによって開発されたことによります。

人々は昭和10年ごろまでは穏やかな生活を送ることができましたが、それ以降は戦争が本格化して、きらびやかで華やかなジュエリーは人々の生活の中から消えていったのでした。そしてジュエリー制作の技術の継承も断絶を強いられ、多くの宝飾品が戦火の中で失われました。